भारत को पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए, जिसकी मूल्य प्रणालियां, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक पतन में निहित हैं, उनके समाजों को खंडित कर रही हैं। अंधानुकरण भारत को आध्यात्मिक रूप से खोखला और सामाजिक रूप से अस्थिर प्रतिरूप में बदलने का जोखिम उठाता है। इसके बजाय, भारत को स्थायी मार्ग बनाने के लिए अपनी धार्मिक जड़ों, मजबूत परिवारों और सभ्यतागत ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। भविष्य उनका है, जो नेतृत्व करते हैं, उनका नहीं जो अनुसरण करते हैं।

भारत और पश्चिम एक सभ्यतागत चौराहे पर खड़े हैं। जैसे-जैसे वैश्विक प्रभाव झुकता है और नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं, सवाल अब यह नहीं है कि भारत आगे बढ़ेगा या नहीं, बल्कि यह है कि वह कैसे आगे बढ़ना चाहता है। क्या वह पतनशील पश्चिमी सामाजिक मॉडल का अनुकरण करेगा या अधिक स्थायी, एकजुट और नैतिक रूप से आधारित भविष्य को आकार देने के लिए अपने 10,000 साल पुराने सभ्यतागत ज्ञान का सहारा लेगा? भारत को पश्चिम की नकल करने के प्रलोभन से बचना होगा। व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद और आध्यात्मिक विरक्ति में निहित पश्चिमी मूल्य-प्रणाली ने एक खंडित, भावनात्मक रूप से खोखला और जनसांख्यिकी रूप से वृद्ध समाज को जन्म दिया है। इसके विपरीत, भारत का उत्थान सामाजिक एकजुटता, युवा ऊर्जा और धर्म में निहित एक समग्र विश्वदृष्टि से प्रेरित है। भविष्य उस मॉडल का है, जो निर्माण करता है, न कि उस मॉडल का जो ध्वस्त करता है।

उपनिवेशीकरण की मनोवैज्ञानिक बेड़ियां

सदियों के उपनिवेशीकरण ने न केवल भारत की भौतिक संपदा को छीना, बल्कि उसमें गहरी हीन भावना भी पैदा कर दी। भारतीयों की पीढ़ियों को यह विश्वास दिलाया गया कि पश्चिमी शासन, विज्ञान और संस्कृति श्रेष्ठ हैं, जबकि पश्चिम ने भारतीय धरती को लूटा, विभाजित किया और क्रूर व्यवहार थोपे। यह मनोवैज्ञानिक गुलामी जीवनशैली, भाषा, मीडिया और यहां तक कि ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ और ‘आधुनिक पारिवारिक मूल्यों’ जैसे सामाजिक मानदंडों के अंधानुकरण के रूप में बनी हुई है। हालांकि, इन्हीं मानदंडों ने पश्चिमी पतन का मार्ग प्रशस्त किया है, प्रगति का नहीं।

खंडित और थका हुआ है पश्चिमी समाज

आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। अमेरिका में तलाक की दर लगभग 45% है और पुर्तगाल (94%), स्पेन (85%) और फ्रांस (51%) जैसे देशों में यह और भी ज़्यादा है। यूरोप के अधिकांश हिस्सों में प्रजनन दर 1.5 से नीचे गिर गई है, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर से काफी कम है, जो जनसांख्यिकीय विस्फोट का संकेत है। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी यही हश्र हो रहा है, जहां आबादी बूढ़ी हो रही है और युवा कार्यबल में गिरावट आ रही है। पश्चिम में अकेलापन महामारी के स्तर पर पहुंच गया है। 60% से ज़्यादा अमेरिकी वयस्क अकेलेपन की शिकायत करते हैं। सामाजिक विश्वास कम हो रहा है और युवाओं में अवसाद और आत्महत्या की दर बढ़ रही है। शिक्षा प्रणालियां कम तैयारी वाले स्नातक तैयार कर रही हैं। कई युवा अमेरिकी और यूरोपीय नेतृत्व, नवाचार या यहां तक कि बुनियादी आत्मनिर्भरता की ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए या तो अनिच्छुक हैं या अयोग्य।

आर्थिक रूप से पश्चिम अपने उद्योगों को बनाए रखने के लिए आप्रवासन और बाहरी प्रतिभाओं पर तेज़ी से निर्भर होता जा रहा है। फिर भी, वह उन लोगों को एकीकृत करने के लिए संघर्ष करता है जिन्हें वह आयात करता है, जिससे सांस्कृतिक टकराव, अलगाव और सामाजिक सामंजस्य का और अधिक विघटन होता है।परिणामस्वरूप एक ऐसा समाज है जो भौतिक रूप से समृद्ध तो है, लेकिन भावनात्मक रूप से विघटित है, जहां रिश्ते लेन-देन पर आधारित हैं, नैतिकता सापेक्ष है और सांस्कृतिक निरंतरता तेज़ी से क्षीण हो रही है।

भारत में तलाक की दर सबसे कम

इधर, भारत अपनी चुनौतियों के बावजूद, एक बिल्कुल अलग मॉडल प्रस्तुत करता है। इसकी 40% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है, औसत आयु 28 वर्ष है, तथा STEM स्नातकों की संख्या, विशेष रूप से महिलाओं में तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण यह तेजी से आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए तैयार है।लेकिन, भारत के लचीलेपन का असली राज़ उसकी सामाजिक एकजुटता है। भारत में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम है, लगभग 1%। परिवार भावनात्मक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिरता की केंद्रीय इकाई बने हुए हैं। पड़ोसी अक्सर विस्तृत परिवार होते हैं। बड़ों का सम्मान किया जाता है, उन्हें त्यागा नहीं जाता। त्यौहार सामुदायिक होते हैं, व्यावसायिक नहीं। सामाजिक सहयोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रचा-बसा है। यह सामूहिकतावादी लोकाचार विश्वास, भावनात्मक सुरक्षा और अनौपचारिक सुरक्षा जाल का निर्माण करता है। यह दीर्घकालिक सोच और सामूहिक ज़िम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। ऐसे गुण जिन्हें पश्चिम अब फिर से सीखने की बेताबी से कोशिश कर रहा है।

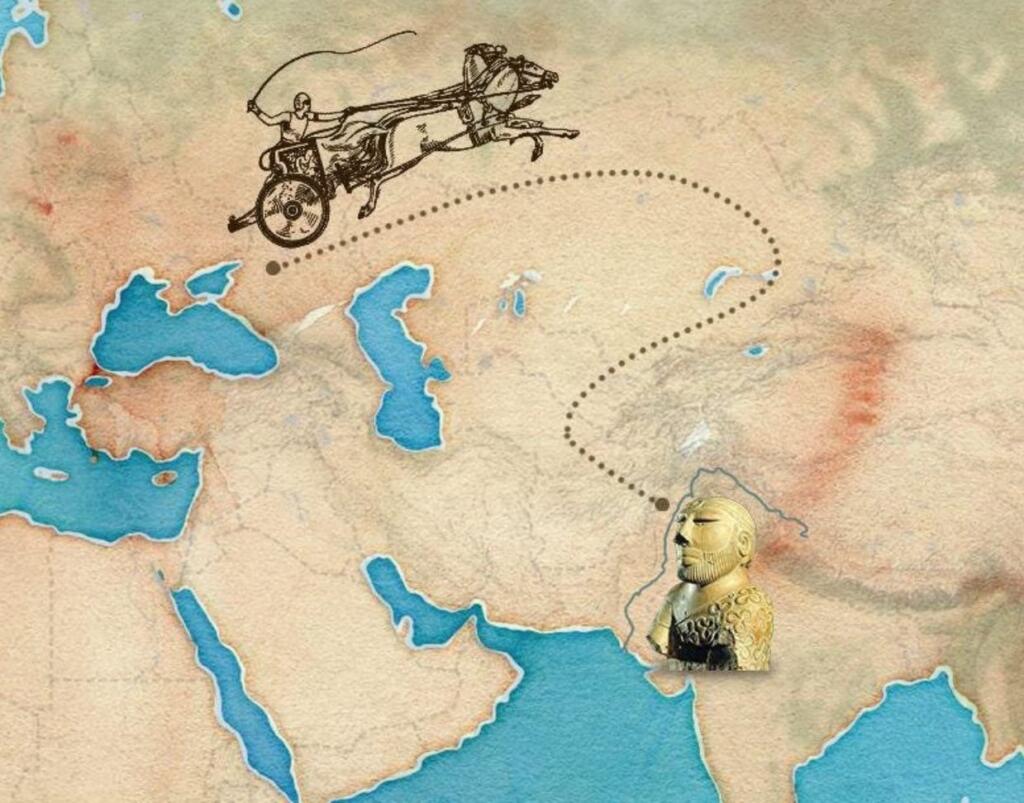

पश्चिम से पहले हमारे पास थे विश्वविद्यालय

पश्चिम द्वारा विश्वविद्यालयों की खोज से बहुत पहले, भारत में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों थे। न्यूटन से बहुत पहले, भारतीय विद्वान गुरुत्वाकर्षण, समय चक्र और ग्रहों की गति को समझते थे। दशमलव प्रणाली, शून्य, बीजगणित और त्रिकोणमिति, ये सभी भारतीय मस्तिष्क से ही निकले थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने कभी भी विज्ञान को नैतिकता से या तकनीक को अध्यात्म से अलग नहीं किया। वेद मानव, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य की बात करते हैं। आयुर्वेद, योग, वास्तु और यहां तक कि धातु विज्ञान भी संतुलन पर आधारित थे, निष्कर्षण पर नहीं। यह समग्र विश्व दृष्टि पश्चिम के उस यंत्रवत, शोषक मॉडल के लिए एक अत्यंत आवश्यक प्रतिकारक प्रदान करती है जो पृथ्वी, समाज और यहाँ तक कि भावनाओं को भी खनन के संसाधनों के रूप में देखता है।

भविष्य की भविष्यवाणी: 20 वर्ष, 50 वर्ष

यदि वर्तमान रुझान जारी रहे, तो भारत और पश्चिम के सामाजिक मॉडल नाटकीय रूप से अलग हो जाएंगे।

2045 तक: अधिकांश पश्चिमी देशों को वृद्ध होती जनसंख्या के कारण श्रम की कमी, आर्थिक ठहराव और कल्याणकारी योजनाओं के पतन का सामना करना पड़ेगा। वहीं सामाजिक अलगाव, मानसिक स्वास्थ्य संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण चरम पर होगा। इस बीच, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यबल और उपभोक्ता आधार होगा और यह सामाजिक रूप से जुड़े, बहुभाषी, STEM-शिक्षित नागरिकों द्वारा संचालित AI, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल शासन का एक वैश्विक केंद्र होगा, जो परिवार और समुदाय को महत्व देते हैं।

2075 तक: पश्चिमी समाज आर्थिक और नैतिक प्रभाव दोनों में सिकुड़ सकते हैं और संभवतः अलग-थलग क्षेत्रों व डिजिटल प्रतिध्वनि कक्षों में विभाजित हो सकते हैं। यदि भारत अपनी सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखता है और पश्चिमीकरण से बचता है तो वह सभ्यतागत प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, जो विश्व को नैतिक शासन, सतत विकास और समग्र शिक्षा के मॉडल प्रस्तुत करेगा। इन दो समयरेखाओं में भारतीय मॉडल लचीलापन और निरंतरता प्रदान करता है, जबकि पश्चिमी मॉडल आंतरिक पतन की ओर अग्रसर है।

नकल का ख़तरा

भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा चीन या कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का पश्चिमीकरण है। उपभोक्तावाद, सांस्कृतिक आत्ममुग्धता, प्रभावशाली संस्कृति, लैंगिक भेदभाव और आध्यात्मिक उदासीनता का धीरे-धीरे प्रसार भारत के शहरों में पहले से ही दिखाई दे रहा है। यदि यह प्रवृत्ति तेज़ होती है, तो भारत पश्चिम का टूटा हुआ दर्पण बनने का जोखिम उठाता है, भौतिक रूप से उन्नत लेकिन आध्यात्मिक रूप से दिवालिया। पश्चिमी मूल्य प्रणालियां जो कभी आकांक्षापूर्ण थीं, अब स्पष्ट रूप से विनाशकारी हैं। इन्हें अपनाने से भारतीय समाज बंट जाएगा। इसकी पारिवारिक शक्ति नष्ट हो जाएगी और वह सामाजिक अनुबंध ही कमज़ोर हो जाएगा जो इसके विकास को गति देता है।

भारतीय मॉडल से ही होगा विकास

भारत को आधुनिकता को अपनी शर्तों पर परिभाषित करना चाहिए। उसे पश्चिमी पुरस्कारों, संस्थानों या सोशल मीडिया के रुझानों के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी व्यवस्थाओं, अपनी धार्मिक जड़ों, अपनी पारिवारिक संरचनाओं, अपनी शैक्षिक दृढ़ता और अपने आध्यात्मिक दर्शन पर भरोसा करना होगा। समुदाय, निरंतरता और चेतना पर आधारित भारतीय मॉडल ही इस तेजी से खंडित होते विश्व में आगे बढ़ने का एकमात्र स्थायी मार्ग है। यह अलगाववाद का नहीं, बल्कि सभ्यतागत आत्मविश्वास का आह्वान है। पश्चिम को भारत से सीखना चाहिए, न कि भारत को। नेतृत्व करने का समय अभी है, लेकिन केवल तभी जब भारत उसका अनुसरण करने से इनकार कर दे।