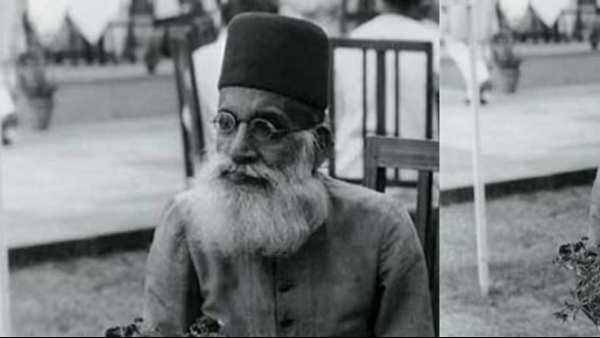

जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, तो लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए और बड़ी तादाद में हिंदू और सिख भारत लौट आए। ऐसे हालात में मौलाना हसरत मोहानी (1875–1951) जैसे एक मजबूत मुस्लिम नेता का भारत में ही रहने का फैसला सभी को चौंकाने वाला लगा। वे सिर्फ एक मशहूर शायर ही नहीं थे, बल्कि इस्लामी सोच रखने वाले, समाजवादी विचारों के पैरोकार और ‘टू नेशन थ्योरी’ के शुरुआती समर्थकों में भी शामिल थे।

लेकिन उनका भारत में रुकना किसी हिंदू-मुस्लिम एकता या सेक्युलर सोच का नतीजा नहीं था। दरअसल, उन्होंने जिस पाकिस्तान का सपना देखा था, वो हकीकत से बहुत दूर निकला। उन्हें उम्मीद थी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बनेगा जो इस्लामी उसूलों और समाजवादी बराबरी पर चलेगा। लेकिन जब देखा कि वहां सत्ता पर सिर्फ अमीर, ज़मींदार और नौकरशाहों का कब्जा है और आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं, तो वे बेहद निराश हो गए। उन्हें लगा कि मुसलमानों की उनके मुल्क पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति तो हिंदुस्तान में है, लिहाजा इसी मायूसी में उन्होंने अपने ख्वाबों के देश पाकिस्तान जाने की बजाय भारत में रहकर, यहां के मुसलमानों की आवाज़ बनने का रास्ता चुना।

पूर्ण स्वराज की मांग

1946 में हसरत मोहानी ने उत्तर प्रदेश से विभाजन समर्थक मुस्लिम लीग के टिकट पर प्रांतीय विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद उन्हें भारत की संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया, जहाँ आज़ाद भारत का संविधान तैयार किया गया। ये चुनाव अलग पाकिस्तान के निर्माण में काफी अहम साबित हुए, हालांकि मोहानी विभाजनकारी मुस्लिम लीग से चुनाव जीतने के बाद भी न सिर्फ भारत में बने रहे बल्कि भारत का संविधान बनवाने में भी योगदान दिया

मोपला विद्रोह और मजहब के आधार पर अलग देश की मांग

हसरत मोहानी शुरू से ही इस्लामी एकता (पैन-इस्लामिक सोच) के पक्ष में थे। वे ओटोमन खिलाफत के पक्के समर्थक थे और चाहते थे कि भारतीय मुसलमान भी इस इस्लामी नेतृत्व के साथ खड़े हों।

उनकी राजनीति तब और विवादों में आ गई जब उन्होंने 1921 में केरल में हुए मोपला विद्रोह का समर्थन किया। इस आंदोलन में धार्मिक हिंसा और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगे थे। लेकिन हसरत मोहानी ने कहा कि ये धर्म परिवर्तन इस्लामी नियमों के अनुसार और अपनी मर्जी से हुए। इन्ही कट्टर इस्लामी विचारों की वजह से उन्हें उस समय के सबसे कट्टर और उग्र मुस्लिम नेताओं में गिना गया।।

लोग अक्सर उनकी तुलना अल्लामा इक़बाल से करते हैं, जिन्हें पाकिस्तान का वैचारिक नेता माना जाता है। लेकिन मोहानी इक़बाल से काफी आगे थे। जहाँ इक़बाल ने सिर्फ विचारधारा पेश की थी, वहीं मोहानी ने उन विचारों को सीधे राजनीतिक मांगों में बदल दिया।

हसरत मोहानी दो-राष्ट्र सिद्धांत के शुरुआती समर्थकों में थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग समुदाय हैं, जो साथ नहीं रह सकते। इसलिए मुसलमानों को एक अलग इस्लामी देश मिलना चाहिए, जहाँ उनके धर्म के अनुसार शासन हो।

फिर भी भारत में क्यों रुके?

सवाल ये है कि जब हसरत मोहानी खुद ही दो-राष्ट्र सिद्धांत के मजबूत समर्थक थे, तो उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला क्यों नहीं किया?

इसका जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो खुद पाकिस्तान ही है। दरअसल मजहब के आधार पर बने पाकिस्तान ने जैसी राह पकड़ी वो मोहानी के सपनों से बहुत अलग थी। हसरत मोहानी एक ऐसे पाकिस्तान की कल्पना कर रहे थे जो इस्लामी और समाजवादी आदर्शों पर आधारित हो, यानी आम लोगों के हक़ में हो। लेकिन 1947 में जो पाकिस्तान बना, वह जमींदारों, अफसरों और अमीर नेताओं का देश बन गया, जो मोहानी की सोच से बिल्कुल उल्टा था।

इसी वजह से उन्होंने भारत में ही रहना चुना। उनका मानना था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी किसी की ज़रूरत है जो उनकी बात करे, उनके हक़ की लड़ाई लड़े। इस तरह वो भारत के बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाकर भी उस देश में नहीं गए, जिसके वो ख्वाब देखा करते थे, बल्कि उसी भारत में रह गए, जिसका उन्होने मजहब के आधार पर बंटवारा करवाया था।

हसरत मोहानी- न इधर के, न उधर के

भारत में हसरत मोहानी को कई रूपों में याद किया जाता है। लोग उनके “इंक़िलाब ज़िंदाबाद” जैसे नारों और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को तो सम्मान देते हैं, लेकिन उनके पाकिस्तान समर्थक विचारों और कट्टर इस्लामी सोच को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

वहीं, पाकिस्तान में उन्हें एक मुस्लिम राष्ट्रवाद के समर्थक के रूप में माना जाता है। लेकिन जब उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया, तो वहां के कुछ लोग उन्हें “डबल स्टैंडर्ड” वाला मानने लगे। साथ ही, पाकिस्तान के जो लोग कट्टर राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, उन्हें हसरत मोहानी के समाजवादी और वामपंथी विचार भी पसंद नहीं आते।

इस तरह, दोनों देशों में उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया