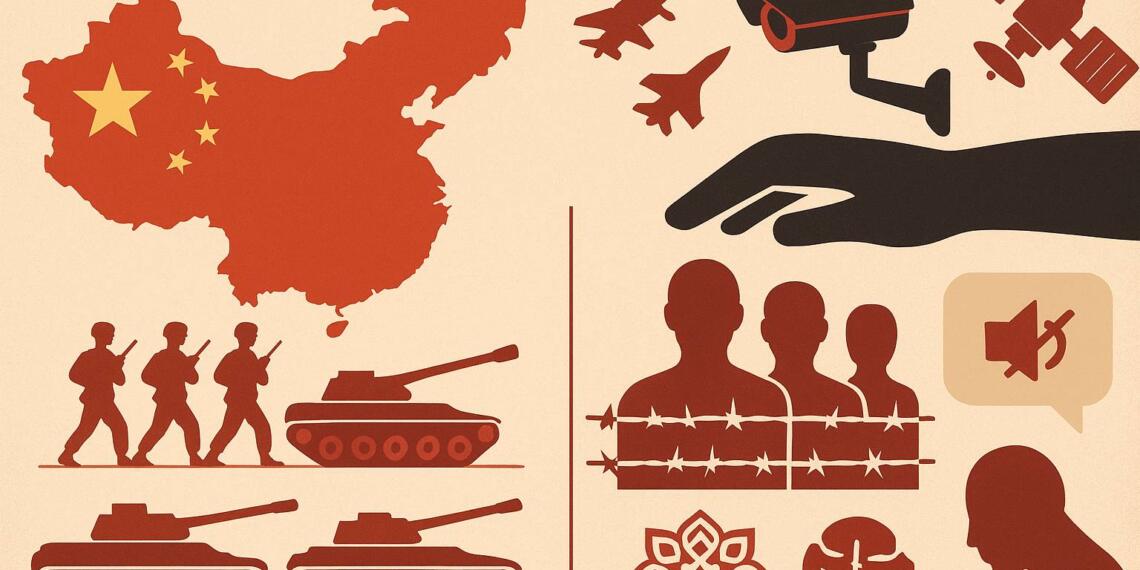

चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्यशक्ति है। लेकिन वो सिर्फ बड़ी ताकत ही नहीं है, बल्कि वो अपनी ताक़त को ग्लोबल स्टेज पर दिखा कर शक्तिप्रदर्शन भी कर रहा है। अमेरिका की तर्ज पर दुनिया के कई देशों में मौजूद उसके सैन्य अड्डों का विस्तार इसका स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि चीन के इस वैश्विक शक्ति प्रदर्शन की क़ीमत उसके अपने ही देशवासी चुका रहे हैं। चीनी सरकार अपने ही नागरिकों पर व्यवस्थित रूप से दमनकारी नीतियाँ थोप रही है।

ड्रैगन की वैश्विक पहुँच: बेल्ट एंड रोड के सहारे सैन्य विस्तार

चीन ने वर्ष 2017 में जिबूती में अपना पहला आधिकारिक सैन्य अड्डा स्थापित किया था। चीनी नौसेना के लिए “सपोर्ट बेस” कहे जाने वाले इस अड्डे में मैकेनाइज्ड इंफैंट्री, बख्तरबंद कॉम्बैट वेहिकल्स, हेलिकॉप्टर्स और मानव रहित हवाई सुरक्षा प्रणाली मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये केवल सपोर्ट बेस नहीं हैं, बल्कि चीन की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जिसके ज़रिए वह अपनी शक्ति अपने पारंपरिक सीमाओं से भी बाहर, बहुत दूर तक ले जाना चाहता है।

जिबूती के अलावा चीन कंबोडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, इक्वेटोरियल गिनी, तंजानिया, नामीबिया और सोलोमन आइलैंड्स जैसे देशों में भी सैन्य सुविधाएँ स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चालू हुआ रीम नेवल बेस (कंबोडिया) इसका बड़ा उदाहरण है। ये बेस चीन को दक्षिण–पूर्व एशिया में रोटेशनल तैनाती की अच्छी क्षमता देता है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) चीन की इस सैन्य शक्ति के विस्तार का मुख्य साधन बन गया है। आर्थिक विकास की आड़ में यह परियोजना 2020 तक चीन को दुनिया भर में 94 बंदरगाहों तक पहुँच दिला चुकी है। ये तथाकथित कॉमर्शिलय पोर्ट्स वास्तव में ड्यूल–यूज़ इंस्टॉलेशन्स हैं—जिनका कॉमर्शियल ही नहीं ज़रूरत पड़ने पर सैन्य इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

चीन–पाकिस्तान इकॉनामिक कॉरिडोर(CPEC) ने तो पाकिस्तान में चीन के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स और पनडुब्बी रखरखाव सुविधाओं तक का रास्ता खोल दिया है।

“प्रोजेक्ट 141” नाम की एक योजना के तहत बीजिंग 2030 तक कम से कम पाँच विदेशी सैन्य अड्डे और 10 लॉजिस्टिक सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है– । यह रणनीति भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती है और नई दिल्ली में इसे “स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स”—यानि मोतियों की माला जैसे चीन द्वारा बनाए जा रहे नौसैनिक अड्डों के नेटवर्क—के रूप में देखा जाता है।

वैश्विक शक्ति प्रदर्शन और मानवाधिकारों के दमन की कड़वी हकीकत

जहाँ विदेशों में चीन की सैन्य गतिविधियाँ सुर्खियाँ बटोर रही हैं, वहीं उसके देश के भीतर का दमन मानवाधिकारों की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक है। उइगर मुसलमानों और अन्य तुर्किश अल्पसंख्यकों पर हो रहा उत्पीड़न बीजिंग की तानाशाही का सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

2017 से अब तक चीन ने 8 लाख से लेकर 20 लाख तक उइगरों को “व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र” नाम के कैम्पों में बंद रखा है। यह महज़ एक नाम बदलने की चाल है—असल में ये बंदी शिविर दुनिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक–निरोधी शिविर माने जाते हैं। इनमें कैदियों को यातना, जबरन मज़दूरी, यौन हिंसा, और जन्मदर नियंत्रित करने के लिए नसबंदी तथा गर्भपात जैसी क्रूर नीतियों का सामना करना पड़ता है।

यह दमन केवल शिविरों तक सीमित नहीं है। कैदियों को धर्म त्यागने, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा जताने और अपनी पहचान मिटाने के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाओं पर संगठित यौन हिंसा होती है, व बच्चों को माता–पिता से अलग कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में रखा जाता है। पूरी आबादी चौबीसों घंटे निगरानी और डेटा–संग्रह के ज़रिए नियंत्रण में रहती है।

हांगकांग का लोकतांत्रिक आंदोलन भी चीन के इसी कठोर दमन का शिकार हुआ। 2020 का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वहाँ किसी भी राजनीतिक विरोध को अपराध घोषित करने जैसा साबित हुआ। नवंबर 2024 में 45 लोकतंत्र समर्थकों को केवल प्राथमिक चुनाव आयोजित करने के लिए 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई। इस कानून ने प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक समाज की आवाज़ को पूरी तरह कुचल दिया है।

दमन पर टिकी शक्ति

बीजिंग कहता है कि उसका बढ़ता विदेशी सैन्य नेटवर्क महज़ निवेश और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। लेकिन जिस शासन को अपने ही नागरिकों पर भरोसा नहीं और जिसे उन्हें निगरानी व ज़बरदस्ती से नियंत्रित करना पड़ता है, उस पर बाहर की दुनिया को क्यों भरोसा करना चाहिए? यही उसकी रणनीति का मूल विरोधाभास है—बाहरी दुनिया को अपना आत्मविश्वास दिखाना और घर के भीतर अपनी असुरक्षा को छिपाना।

यह दोहरापन विदेशों में भी दिखता है। चीन एक ओर “सार्वभौमिकता और गैर–हस्तक्षेप” की बात करता है, दूसरी ओर अपने उइगर नागरिकों का पीछा तुर्की, कज़ाख़िस्तान और अन्य देशों तक करता है। प्रवासी समुदाय के लोगों को सताया जाता है और उनके परिवारों को बंधक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दुबई में पाए गए “ब्लैक साइट” जैसे सीक्रेट/कोवर्ट डिटेंशन सेंटर इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं।

भारत के लिए रणनीतिक चुनौती

भारत के लिए यह विरोधाभास सीधा खतरा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ उसकी साझेदारी नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को और गहरा करती है। हाल में हुए सीमा–समझौतों के बावजूद भारत में चीन को रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर ही देखा जाता है।

इसीलिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड और हाल ही में हुए इंडिया-US COMPACT समझौते के ज़रिए अपनी साझेदारी मज़बूत की है। इसका उद्देश्य– उन्नत रक्षा तकनीक तक पहुँच, संयुक्त अभ्यास के ज़रिए क्षेत्र में चीन का संतुलन बनाए रखना है।

चीन: लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए चेतावनी

इन सब बातों को जोड़ने वाली कड़ी चीन की राजनीतिक व्यवस्था है। वही सरकार जो हांगकांग में विरोधियों को कुचलती है, शिनजियांग में लाखों लोगों को कैद करती है और प्रवासियों को डराती–धमकाती है। वही सरकार हिंद महासागर और उसके भी आगे तक शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है, जो शासन अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करता, उससे दूसरों की संप्रभुता का सम्मान करने की उम्मीद करना व्यर्थ है।

इसलिए भारत और अन्य लोकतंत्रों को चीन की घरेलू दमनकारी नीतियों और बाहरी आक्रामकता को अलग–अलग घटनाएँ मानकर नहीं देखना चाहिए। ये दोनों उसी अधिनायकवादी तंत्र के दो चेहरे हैं।

सच्चाई यही है—बीजिंग की ताक़त का आकलन उसकी मिसाइलों या युद्धपोतों से नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के साथ उसके व्यवहार से करना चाहिए। एक ऐसी शक्ति जो घर में दमन पर टिकी हो, वह कभी वैश्विक नियमों का पालन नहीं कर सकती। इस सच्चाई को समझना ही लोकतांत्रिक दुनिया की साझा प्रतिक्रिया तय करने का पहला कदम है।

ये लेख tfipost.com के लिए आशु मान ने लिखा है

आशु मान, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ में एसोसिएट फ़ेलो हैं। उन्हें आर्मी डे 2025 पर वाइस चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वे एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा से रक्षा और सामरिक अध्ययन में पीएचडी कर रहे हैं। उनका शोध भारत-चीन सीमा विवाद, महाशक्ति प्रतिस्पर्धा और चीन की विदेश नीति पर केंद्रित है

अंग्रेजी में मूल लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें