वर्ष 1947-48 को भारत के विभाजन, स्वतंत्रता और महात्मा गांधी की हत्या के लिए याद किया जाता है। फिर भी, इन ऐतिहासिक पड़ावों के नीचे एक ऐसा प्रसंग छिपा है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद इतिहास के सबसे विवादास्पद प्रसंगों में से एक है – गांधी का अंतिम उपवास। आलोचकों का तर्क है कि यह उपवास राजनीतिक ब्लैकमेल के समान था, जिसने भारत सरकार पर पाकिस्तान को ₹55 करोड़ देने का दबाव डाला, वह भी ऐसे समय में जब नया राष्ट्र खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण था और कश्मीर में युद्ध छेड़ रहा था।

रक्तपात और उथल-पुथल का एक वर्ष

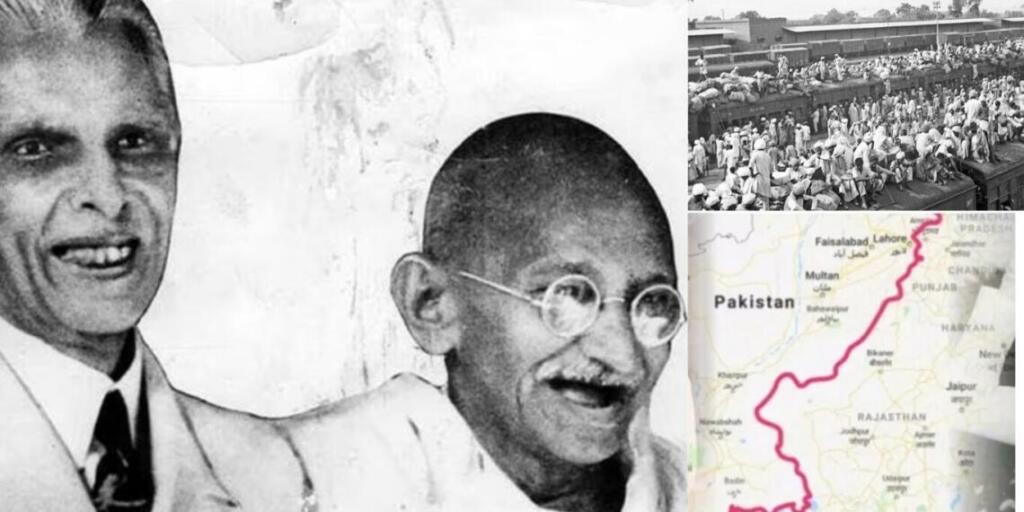

स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत हिंसा में डूब गया। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए और धार्मिक आधार पर लाखों लोग मारे गए। शरणार्थी शिविरों में भीड़ उमड़ पड़ी और दिल्ली जैसे शहर पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख बचे लोगों से भर गए।

महाराष्ट्र में, 30 जनवरी, 1948 को गांधीजी की हत्या के बाद चितपावन ब्राह्मणों के खिलाफ लक्षित हिंसा भड़क उठी। उनके घरों को आग लगा दी गई, कई लोग मारे गए, और बचे हुए लोग पहले से ही भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में भाग गए। जब ये त्रासदियां घटित हो रही थीं, तब एक और राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ था – गांधीजी का दिल्ली के मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने पर ज़ोर।

अपने अंतिम उपवास में गांधीजी की मांगें

गांधीजी लंबे समय से “आमरण उपवास” को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते रहे थे। अक्सर हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए। जनवरी 1948 में, जब पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में कबायली आक्रमणों का समर्थन कर रहा था। गांधीजी ने एक और उपवास की घोषणा की। उनकी मांगों में शामिल थीं:

दिल्ली की 100 से ज़्यादा मस्जिदों का जीर्णोद्धार, जिन्हें शरणार्थी आश्रयों में बदल दिया गया था।

पुरानी दिल्ली में मुसलमानों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करना।

पाकिस्तान से लौटे मुसलमानों को बिना किसी विरोध के बसने देना।

ख्वाजा बख्तियार दरगाह पर उर्स का शांतिपूर्ण आयोजन।

मुसलमानों के ख़िलाफ़ आर्थिक बहिष्कार समाप्त करना।

मुस्लिम क्षेत्रों में हिंदू शरणार्थियों को केवल मुसलमानों की सहमति से ही आवास देना।

गांधीजी के लिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ये उपाय ज़रूरी थे। मस्जिदों से निकाले जाने के बाद सर्दी में ठिठुर रहे कई हिंदू शरणार्थियों के लिए, ये विश्वासघात थे।उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य नेताओं ने गांधीजी को चेतावनी दी कि विभाजन के वित्तीय समझौते के तहत पाकिस्तान को ₹55 करोड़ जारी करने का उनका प्रयास एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी को और मज़बूत करेगा। उनका तर्क था कि पाकिस्तान इस धन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हथियार खरीदने में कर सकता है। लेकिन, इसके बाद भी गांधीजी अविचलित रहे।

₹55 करोड़ का विवाद

विभाजन के समय, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ₹375 करोड़ की संपत्ति थी। यह सहमति हुई थी कि संपत्ति और देनदारियों के बंटवारे के रूप में पाकिस्तान को ₹75 करोड़ मिलेंगे, जिसमें से ₹20 करोड़ का भुगतान पहले ही हो चुका है और ₹55 करोड़ बकाया है। हालांकि, 1947 के अंत तक, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र घुसपैठ शुरू कर दी थी, गिलगित-बाल्टिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था और बारामूला व मुज़फ़्फ़राबाद में अत्याचार कर रहे आदिवासी मिलिशिया का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य ने शुरुआत में शेष भुगतान रोक दिया था।

13 जनवरी, 1948 को, गांधीजी ने अपना अनशन शुरू किया और कहा कि यह भारत और पाकिस्तान दोनों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए है। उनके समर्थकों और सरकार को डर था कि अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो जन अशांति और नैतिक प्रतिक्रिया हो सकती है। 18 जनवरी को, भारत सरकार ने घोषणा की कि वह ₹55 करोड़ पाकिस्तान को हस्तांतरित करेगी। उसी दिन गांधीजी ने अपना अनशन तोड़ दिया।

फ़्रीडम एट मिडनाइट में, फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपियर ने दावा किया कि गांधीजी मुंबई के कपास दलाल जहांगीर पटेल की मदद से पाकिस्तान जाने की योजना भी बना रहे थे। पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना ने शुरू में इस यात्रा से इनकार कर दिया था, लेकिन धनराशि जारी होने के बाद उन्होंने अपना रुख बदल दिया। हालांकि, यह यात्रा कभी नहीं हुई।

ऑपरेशन गुलमर्ग: युद्ध की पृष्ठभूमि

जब गांधीजी अल्पसंख्यक अधिकारों और धन हस्तांतरण के लिए उपवास कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान कश्मीर पर कब्ज़ा करने की एक सैन्य योजना, ऑपरेशन गुलमर्ग, को अंजाम दे रहा था। इस योजना में पश्तून क्षेत्रों से लगभग 1,000 लोगों वाले 20 लश्करों – प्रत्येक में 1,000 लोगों की कबायली मिलिशिया को हथियार देना शामिल था। बन्नू, वाना, पेशावर, कोहाट, थल और नौशेरा स्थित ब्रिगेड मुख्यालयों में सशस्त्र होकर, वे 22 अक्टूबर, 1947 को हमला शुरू करने से पहले एबटाबाद में एकत्र हुए।

आक्रमण मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू हुआ, जहां मिलिशिया ने नागरिकों की हत्या की, संपत्ति लूटी और घरों को जला दिया। सीधे श्रीनगर की ओर बढ़ने के बजाय, वे बारामूला चले गए और नरसंहार दोहराया। बारामूला की 14,000 की आबादी में से 2,000 से भी कम लोग जीवित बचे। इन घटनाओं ने प्रथम भारत-पाक युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया।गांधी का अंतिम विरोध भारत के इतिहास में सबसे अधिक बहस का विषय बना हुआ है। समर्थक इसे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक सैद्धांतिक रुख मानते हैं। आलोचक इसे एक खतरनाक नैतिक दबाव मानते हैं जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया और हिंदू और सिख शरणार्थियों की दुर्दशा को नज़रअंदाज़ किया।

एक आक्रामक पाकिस्तान को – जिसे उसने ही भड़काया था – ₹55 करोड़ की रिहाई सुनिश्चित करके, गांधी का उपवास एक नैतिक संकेत से कहीं अधिक हो गया; यह एक भू-राजनीतिक मोड़ बन गया। यह निर्णय इतिहासकारों और राजनीतिक विचारकों को विभाजित करता रहता है, और एक स्थायी प्रश्न छोड़ जाता है: स्वतंत्रता के नाज़ुक शुरुआती महीनों में, क्या गांधी के आदर्शवाद ने भारत के नैतिक ताने-बाने को मज़बूत किया या उसकी सुरक्षा को कमज़ोर किया?