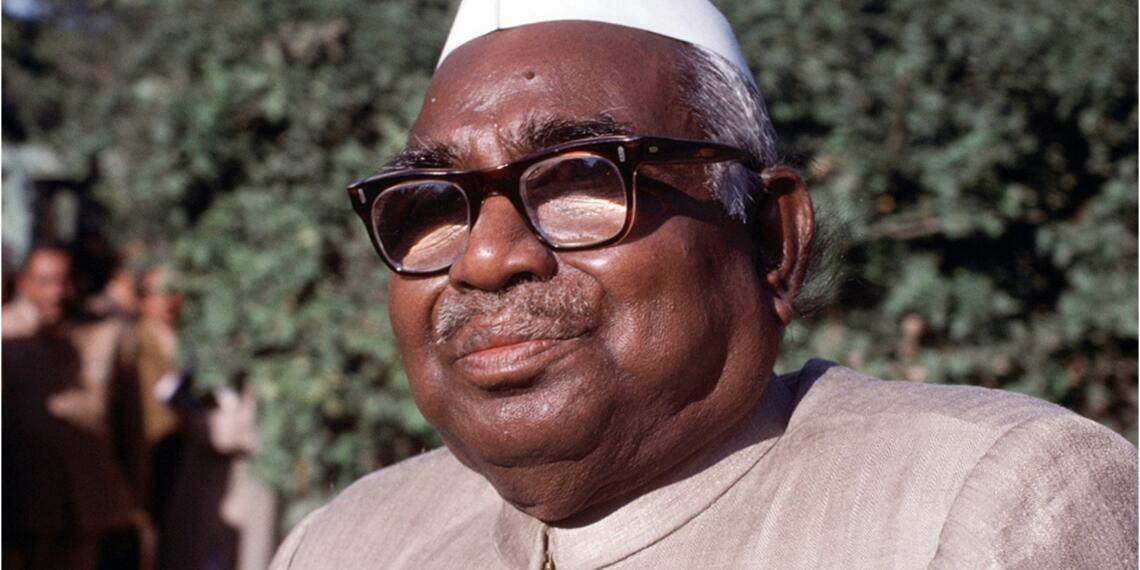

भारत की दलित राजनीति में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ सत्ता ने हमेशा दोहरा रवैया अपनाया जिन्हें या तो इतिहास में जानबूझकर भुला दिया गया, या फिर सत्ताधारी कांग्रेस ने उन्हें कभी उभरने नहीं दिया। बाबूजी जगजीवन राम उन्हीं नेताओं में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर लोकतांत्रिक भारत के निर्माण तक, हर पड़ाव पर निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन जिन्हें कांग्रेस ने उनके हक़ से वंचित रखा।

कांग्रेस की दलित विरोधी सोच कोई नई नहीं है उसकी जड़ें नेहरू युग से शुरू होती हैं। जब डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे दलित नेता उभर रहे थे, तब उन्हें चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वही कहानी आगे जाकर बाबू जगजीवन राम के साथ दोहराई गई। बाबूजी ने पांच दशकों तक संसद में सक्रिय रहते हुए हर बड़े मंत्रालय जैसे कृषि, श्रम, रेल, रक्षा को संभाला। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का समय आया, कांग्रेस ने उन्हें पीछे धकेल दिया।

इंदिरा गांधी के दौर में बाबूजी को कांग्रेस (इंदिरा) का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक चाल थी, ताकि दलित समाज को यह भ्रम रहे कि कांग्रेस उनके साथ है। जबकि असलियत यह थी कि जब बाबूजी ने इंदिरा की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई और कांग्रेस छोड़ दी, तब उन्हें “गद्दार” कहकर प्रचारित किया गया। लेकिन असल में यही वह पल था, जब भारत की दलित राजनीति ने कांग्रेस से मोहभंग शुरू किया। बाबूजी ने ‘कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी’ बनाकर लोकतंत्र को बचाया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें हमेशा सत्ता से दूर रखने की चाल चली।

1980 में जब एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, तब इंदिरा गांधी ने जानबूझकर चरण सिंह को समर्थन देकर बाबूजी को रोक दिया। और जब बाबूजी ने राष्ट्रपति से बहुमत साबित करने का मौका मांगा, तो इंदिरा ने लोकसभा ही भंग करवा दी। सच यह है कि कांग्रेस की सत्ता संरचना में दलित केवल वोट बैंक रहे, नेतृत्व का स्थान कभी नहीं मिला। बाबू जगजीवन राम को बार-बार कुर्सी से दूर रखा गया क्योंकि वह उस कांग्रेस सिस्टम के लिए “अति योग्यता” वाले दलित थे।

बाबूजी के कांग्रेस छोड़ने के बाद, हिंदी पट्टी की दलित राजनीति में जो वैक्यूम बना उसे कांग्रेस फिर कभी नहीं भर पायी लेकिन कांशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने इस मौके को न केवल समझा बल्कि बखूबी भुनाया भी। कांग्रेस ने जिस दलित विरोधी नींव को नेहरू युग में रखा था, उसका असर आज तक कायम है। भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, मगर आज भी देश को कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस जैसी तथाकथित सेक्युलर और प्रगतिशील पार्टी ने कभी दलित नेतृत्व को उभरने ही नहीं दिया।

बाबूजी वो नाम थे जो इस इतिहास को बदल सकते थे, लेकिन उस दौर की सत्ता-राजनीति ने उन्हें वो स्थान नहीं दिया जिसके वे असल में हक़दार थे। यह लेख बाबू जगजीवन राम के उन अनकहे राजनीतिक प्रसंगों को सामने लाने का प्रयास है, जो आमतौर पर इतिहास की मुख्यधारा में चर्चा से दूर रह जाते हैं।

कौन थे बाबू जगजीवन राम?

भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, सोच और संघर्ष से एक नई धारा बना देते हैं। बाबू जगजीवन राम उन्हीं में से एक थे। 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर ज़िले के चंदवा गांव में जन्मे बाबूजी ने अपना बचपन एक ऐसी व्यवस्था में बिताया जहाँ जन्म के आधार पर इंसान की कीमत तय होती थी। उनके पिता सोभी राम ब्रिटिश सेना में सब-इंस्पेक्टर थे और बाद में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दलित समुदाय की सेवा में जुट गए। माँ वसंती देवी ने कठिन हालात में भी बेटे को हिम्मत और आत्मविश्वास देना नहीं छोड़ा।

बहुत कम उम्र में पिता का साया उठ गया, लेकिन बाबूजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने आरा से प्रथम श्रेणी में पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ने का निश्चय किया। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने भेदभाव को न सिर्फ़ देखा, बल्कि झेला भी। BHU (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) में प्रवेश तो मिला, लेकिन जातिगत पूर्वाग्रहों की वजह से वहाँ पढ़ना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद उन्होंने रास्ता खोजा और कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। वहाँ का अनुभव उनके वैचारिक और राजनीतिक जीवन की नींव बन गया।

कलकत्ता में उन्होंने न केवल पढ़ाई की, बल्कि सामाजिक आंदोलन की शुरुआत भी की। वे रविदास जयंती जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए दलित समुदाय को संगठित करने लगे। 1934 में उन्होंने अखिल भारतीय रविदास महासभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना की, यह वह समय था जब भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, लेकिन बाबूजी इस बात को समझते थे कि सामाजिक बराबरी के बिना आज़ादी अधूरी रहेगी।

एक साल बाद, 19 अक्टूबर 1935 को रांची में हैमंड कमीशन के सामने वे जब पेश हुए, तो उन्होंने पहली बार दलित समुदाय के लिए मताधिकार की मांग की। ये सिर्फ़ एक मांग नहीं थी यह एक नारा था उस समूचे वर्ग के लिए जो दशकों से व्यवस्था के बाहर खड़ा था। बाबू जगजीवन राम का शुरुआती जीवन इस बात की मिसाल है कि जब कोई व्यक्ति अपने आत्मबल और विचारों के साथ खड़ा होता है, तो वह न सिर्फ़ अपना भविष्य बदल सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र की दिशा भी तय कर सकता है।

यही नहीं उनका निजी जीवन भी उनकी सार्वजनिक भूमिका जितना ही प्रेरक था। 1935 में उनका विवाह स्वतंत्रता सेनानी इंद्राणी देवी से हुआ। 1938 में बेटे सुरेश कुमार का जन्म हुआ और 1945 में बेटी मीरा कुमार का, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनीं। लेकिन जीवन की सबसे गहरी चोट उन्हें तब लगी जब 21 मई 1985 को उनके बेटे सुरेश का निधन हो गया। यह क्षण बाबूजी और इंद्राणी दोनों के लिए बेहद दर्दनाक था, एक ऐसा निजी दुःख जिसने इस अडिग नेता को भीतर से तोड़ दिया।

बाबूजी के भाषण से प्रभावित होकर महामना ने BHU में पढ़ने का दिया ऑफर

बाबू जगजीवन राम का छात्र जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई किसी पद या मंच से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि यह उनके भीतर बचपन से ही धधक रही थी। जब वे आरा के एक स्कूल में हाईस्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने स्कूल के घड़े से पानी पी लिया यह एक ऐसा ‘अपराध’ था जो उस दौर की जातिवादी व्यवस्था को चुभ गया।

तब स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और रेलवे स्टेशनों पर आमतौर पर दो घड़े रखे जाते थे एक सवर्ण हिंदुओं के लिए, दूसरा मुसलमानों के लिए। लेकिन बाबूजी के पानी पीने की ‘जुर्रत’ से स्कूल में हड़कंप मच गया। शिकायत हुई कि एक अछूत लड़के ने हिंदुओं के घड़े को छू लिया। जवाब में स्कूल प्रशासन ने तीसरा घड़ा रखवा दिया ‘अछूतों’ के लिए अलग से।

लेकिन यह उस लड़के के आत्मसम्मान को स्वीकार नहीं था, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय का प्रतीक बनने वाला था। जगजीवन राम ने वह तीसरा घड़ा तोड़ दिया। यही नहीं प्रसाशना ने दोबारा उस स्थान पर घड़ा रख दिया जिसे उन्होंने फिर से तोड़ दिया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक स्कूल प्रशासन को यह अहसास नहीं हो गया कि समानता की भावना को रोकने के लिए प्रतीकों का सहारा लेना व्यर्थ है।

इसी आरा स्कूल में एक दिन एक ऐतिहासिक मोड़ आया। एक स्कूल समारोह में पंडित मदन मोहन मालवीय, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के संस्थापक बने, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बाबूजी ने उनके स्वागत में जो भाषण दिया, उसने महामना को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने वहीं पर उन्हें BHU में पढ़ने का आमंत्रण दे दिया।

जब बाबूजी BHU पहुँचे, तो उन्हें बिड़ला स्कॉलरशिप भी मिली पर साथ में मिली उस समाज की नंगी सच्चाई, जहाँ जात-पात अब भी गहराई से जड़ें जमाए बैठी थी। उन्हें क्लास में दाखिला तो मिल गया, लेकिन कैंपस के ‘समानता के वादों’ से परे, ज़मीनी हकीकत कुछ और थी। मेस में बैठने की अनुमति तो थी, लेकिन उन्हें खाना परोसने को कोई तैयार नहीं था।

BHU में मिले इस खुले भेदभाव ने बाबू जगजीवन राम को भीतर तक झकझोर दिया। शिक्षा के मंदिर में जिस तरह की असमानता उन्होंने झेली, उसने उन्हें यह एहसास करा दिया कि अकेले शिक्षा की डिग्री सामाजिक बराबरी की गारंटी नहीं होती। नतीजतन, उन्होंने बनारस को अलविदा कहा और कलकत्ता (अब कोलकाता) का रुख किया।

कलकत्ता में उन्होंने न केवल अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आंदोलन की बुनियाद भी वहीं से रखी। यहीं उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए अखिल भारतीय रविदास महासभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना की।

जब वह कलकत्ता से पढ़ाई पूरी कर बिहार लौटे, तब वे सिर्फ़ एक पढ़ा-लिखा नौजवान नहीं थे बल्कि वे एक राजनीतिक चेतना से लैस दलित युवा नेता थे, जिसकी सामाजिक समझ और वक्तृत्व कौशल ने जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी शुरू कर दी। उनका प्रभाव इतना जायदा हो चूका था कि उस दौर में कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार दोनों ही बाबूजी को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिशों में जुट गए।

इंदिरा गांधी की निकाली थी हेकड़ी

बाबू जगजीवन राम भारतीय राजनीति के वो धुरंधर थे जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बल्कि स्वतंत्र भारत की सत्ता की धुरी भी बने। उनकी राजनीतिक यात्रा पाँच दशकों से अधिक लंबी रही और वह इतने मजबूत जनाधार वाले नेता थे कि जब वह पाला बदलते, सत्ता की दिशा ही पलट जाती। स्वतंत्रता संग्राम में उनका प्रवेश निर्णायक था। 10 दिसंबर 1940 को उन्होंने पहली बार गिरफ्तारी दी थी। इसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई जिसके चलते वह 19 अगस्त 1942 को एक बार फिर जेल भेजे गए।

राजनीतिक रूप से उनकी शुरुआत 1936 में हुई, जब वे बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत सदस्य बने। उसी वर्ष डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने निर्विरोध विधानसभा चुनाव जीता और 1937 में जब बिहार में कांग्रेस सरकार बनी तो वे शिक्षा और विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। हालांकि 1938 में उन्होंने मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया एक और उदाहरण उनकी सिद्धांतवादी राजनीति का।

1946 में, वे एक बार फिर निर्विरोध चुने गए और अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री बनाए गए। इसके बाद का इतिहास अभूतपूर्व है वे लगातार 31 वर्षों तक केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न मंत्रालयों का नेतृत्व करते रहे। 1937 से लेकर 1977 तक बाबूजी कांग्रेस पार्टी की आत्मा रहे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (1940-77), कांग्रेस कार्य समिति (1948-77), और केंद्रीय संसदीय बोर्ड (1950-77) के सदस्य रहे। इतने वर्षों तक शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व में उनकी उपस्थिति उन्हें महज़ दलित नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का स्थायी स्तंभ बनाती है।

आपातकाल, इंदिरा गांधी और एक निर्णायक विद्रोह

25 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दिया, तब देश की राजनीति में भूचाल आ गया। यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर आया था, जिसमें इंदिरा गांधी पर चुनावी गड़बड़ियों के आरोप थे। अगर यह निर्णय लागू हो जाता, तो इंदिरा अगले 6 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पातीं।

ऐसे कठिन समय में बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा का साथ नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी को भी उनकी राजनीतिक हैसियत का पूरा अंदाज़ा था। इसी वजह से उन्होंने उन्हें कांग्रेस (इंदिरा) का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया एक ऐसा निर्णय जो दलित समुदाय को सीधा यह संदेश देता था कि इंदिरा गांधी उनके मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं।

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फरवरी 1977, यह भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। बाबू जगजीवन राम ने अचानक कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने ‘कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी’ नाम से अपनी नई पार्टी बनाई और तुरंत ही जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। उनका यह कदम इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ।

इंदिरा के विरोधियों में जैसे नई ऊर्जा भर गई। जिन राजनीतिक दलों की आवाज़ थम सी गई थी, उनमें फिर से जान आ गई। जनता पार्टी समझ चुकी थी कि बाबूजी के साथ आने का मतलब है देशभर का दलित वोट बैंक खासकर उत्तर भारत में उनका असर निर्णायक साबित हो सकता था। और यही हुआ। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की सत्ता उखड़ गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत गई। अब सबकी निगाहें बाबू जगजीवन राम पर थीं हर ओर यही चर्चा थी कि अब देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलेगा। लेकिन इतिहास ने एक और मोड़ लिया और यहां मोरारजी देसाई ने आखिरी बाज़ी पलट दी। प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन बाबूजी का यह कदम भारतीय लोकतंत्र और दलित राजनीति दोनों के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ।

हालांकि, 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। अब प्रधानमंत्री पद की रेस में दो नाम थे बाबू जगजीवन राम और चरण सिंह।सत्ता के गलियारों में यह चर्चा तेज़ हो चली कि इस बार तो बाबू जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी और देश को पहला प्रधानमंत्री मिल ही जाएगा । लेकिन यहीं पर राजनीतिक जोड़-तोड़ और जातिवादी समीकरणों ने एक बार फिर उनका रास्ता रोक दिया। इंदिरा गांधी, जो उस समय सत्ता से बाहर थीं लेकिन अभी भी राजनीतिक रूप से निर्णायक थीं, ने बाहर से समर्थन देकर चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया। और इस तरह एक बार फिर बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गए ।

चरण सिंह की सरकार महज 23 दिन ही टिक पाई। इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन अचानक वापस ले लिया। मौका देख कर बाबू जगजीवन राम ने तुरंत राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने बहुमत साबित करने का दावा किया। लेकिन राजनीति ने फिर पलटी खाई। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से कहकर लोकसभा ही भंग करवा दी। इस तरह 1980 तक चरण सिंह ‘केयरटेकर प्रधानमंत्री’ बने रहे लेकिन बाबूजी को वह अवसर फिर कभी नहीं मिला जिसके वे हकदार थे।