भारत के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब एक गीत, एक पंक्ति, या एक विचार समूचे राष्ट्र की आत्मा बन जाता है। वंदे मातरम् ऐसा ही एक गीत है, जो केवल कविता नहीं, बल्कि भारत माता की चेतना का स्वर है। एक ऐसा आह्वान जिसने सोई हुई सभ्यता को जाग्रत किया था। आज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इस अमर गीत के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है, तो यह केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि उस स्वाभिमान की पुनर्स्थापना है जिसे औपनिवेशिक गुलामी ने कुचलने की कोशिश की थी।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह में हजारों नागरिकों, सांस्कृतिक व्यक्तित्वों, छात्रों और स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों ने जब एक साथ खड़े होकर वंदे मातरम् की पूरी मूल रचना का गान किया, तो वह क्षण केवल संगीत नहीं था, वह एक सभ्यता की पुनर्प्रतिष्ठा थी। आठ दशक बाद पहली बार देश ने इस गीत को उसकी पूर्ण, संस्कृतमय और भावपूर्ण अवस्था में गाया, बिना किसी राजनीतिक कटौती के और बिना किसी वैचारिक संकोच के।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया, और इसके साथ एक वर्षव्यापी राष्ट्रव्यापी उत्सव का शुभारंभ किया जो 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। कार्यक्रम से देशभर के 500 से अधिक स्थलों को लाइव जोड़ा गया, जहां लाखों नागरिक एक साथ तालमेल में गान कर रहे थे। यह भारत की एकता, श्रद्धा और स्वाभिमान का जीवंत प्रदर्शन था।

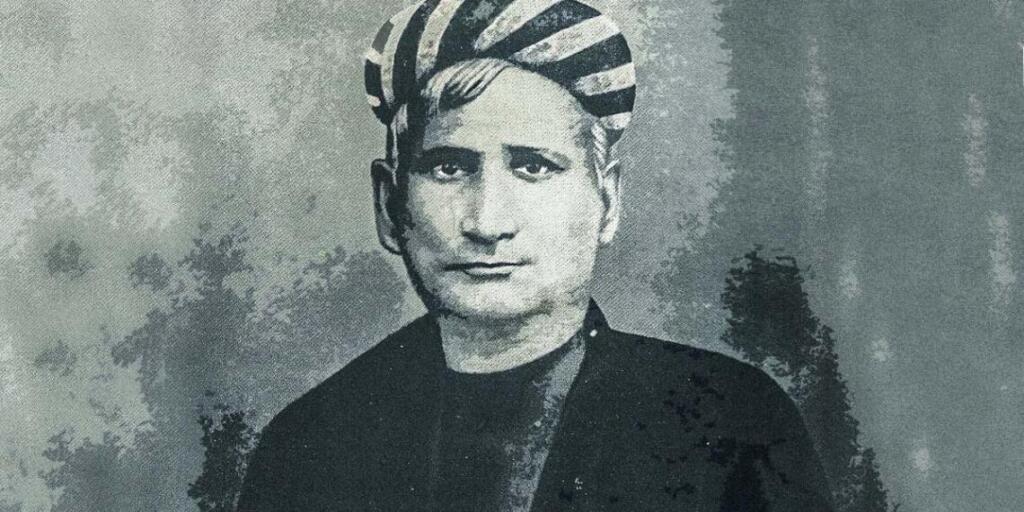

वेदना से जन्मा गीत: बंकिमचंद्र का क्षण

वंदे मातरम् की रचना का आरंभ किसी राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि अपमान और आत्मसंयम के एक गहरे क्षण में हुआ था। यह घटना 1873 की है, जब बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय एक ब्रिटिश अधिकारी, कर्नल डफिन के हाथों सार्वजनिक रूप से अपमानित हुए। कहते हैं, उनके पालकी का रास्ता एक अंग्रेज़ क्रिकेट मैच के मैदान से गुजर गया था और इस ‘अपराध’ पर डफिन ने उन्हें भीड़ के सामने खींचकर मारा था। यह दृश्य केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के आत्मसम्मान का अपमान था।

कुछ महीनों बाद, न्यायालय ने डफिन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को बाध्य किया। लेकिन, बंकिमचंद्र के मन में जो अग्नि जल चुकी थी, वह किसी माफी से बुझने वाली नहीं थी। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि अब भारतीय आत्मा को जगाने का एकमात्र मार्ग है कविता, संस्कृति और धर्म की शक्ति। और इसी पीड़ा के क्षण में, अक्षय नवमी के दिन, 7 नवंबर 1875 को उन्होंने “वंदे मातरम्” की रचना की। एक ऐसी कविता जो मां भारती के चरणों में भक्ति, शौर्य और जागरण का संगम थी।

बाद में इस रचना ने उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ (1882) में स्थान पाई और वहीं से यह भारत के जनमानस में अमर हो गई। “सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम” इन शब्दों में केवल प्रकृति की छटा नहीं थी, बल्कि भारतीय मातृभूमि का रूपांतरण देवी रूप में किया गया था, जो एक साथ करुणा और क्रोध, शांति और शक्ति, दोनों की प्रतीक थी।

कविता से क्रांति तक: जब गीत बना राष्ट्र की आवाज़

1880 के दशक में जब भारत पर ब्रिटिश दमन और बढ़ा, तब “वंदे मातरम्” धीरे-धीरे एक आध्यात्मिक क्रांति का मंत्र बन गया। 1896 में रवींद्रनाथ ठाकुर ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। इस दौरान पूरा सभागार खड़ा हो गया, लोगों की आंखों से आंसू बह निकले,और तभी इस गीत ने सभी सीमाओं को लांघकर राष्ट्रगीत का रूप ले लिया।

1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जब अपने चरम पर था, तो गलियों से लेकर विद्यालयों तक, हर ओर एक ही नारा गूंजा रहा था वंदे मातरम्!। ब्रिटिश शासन ने इस गीत पर प्रतिबंध लगाया, परंतु छात्रों, महिलाओं और क्रांतिकारियों ने इसे खुलेआम गाना जारी रखा। यह गीत अब केवल गीत नहीं रहा था, यह विद्रोह का शंखनाद बन गया था। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रनायकों ने इसे भारत की आत्मा बताया, तो महात्मा गांधी ने कहा कि वंदे मातरम् वह पुकार है जिसने भारत को जगा दिया।

जब सुभाषचंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो उन्होंने इसे सेना का मार्चिंग सॉन्ग बनाया। क्रांतिकारी जब फांसी के फंदे पर जाते थे, तो उनकी जुबान पर यही शब्द होते थे वंदे मातरम्। यह गीत अब केवल कविता नहीं, भारत का आत्मस्वर बन चुका था।

स्वतंत्रता के बाद का मौन: जब राजनीति ने गीत को बांट दिया

स्वतंत्रता के बाद भारत में वंदे मातरम् की नियति कुछ वैसी ही रही जैसी अक्सर भारत की विरासत के साथ होती है। राजनीति ने उसकी आत्मा को बांट दिया। 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में कुछ नेताओं ने मुस्लिम लीग के दबाव में यह निर्णय लिया कि “वंदे मातरम्” के केवल पहले दो पद ही आधिकारिक रूप से गाए जाएंगे, क्योंकि बाद के पदों में देवी दुर्गा के रूपक का प्रयोग था। आज़ादी के बाद भी यही ‘संवेदनशीलता’ बरकरार रही। सरकारों ने राष्ट्रगीत को उसके पूर्ण रूप में अपनाने से परहेज़ किया, मानो अपनी ही जड़ों से ही डरने लगी हों।

यह निर्णय तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्षता’ के नाम पर लिया गया, लेकिन वस्तुतः यह भारत की सांस्कृतिक रीढ़ की अवहेलना थी। हालांकि, प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में कहा था कि “वंदे मातरम्” को “जन गण मन” के बराबर सम्मान दिया जाएगा, लेकिन यह सम्मान कभी व्यवहार में नहीं दिखा। नतीजा यह हुआ कि जिस गीत ने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी थी, वह धीरे-धीरे सरकारी पुस्तकों तक सीमित होकर रह गया।

मोदी युग में पुनरागमन: आत्मगौरव की पुनर्स्थापना

2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे मातरम् के सम्पूर्ण मूल पाठ की सार्वजनिक पुनर्प्रकाशन इस ऐतिहासिक अन्याय का अंत है। आठ दशक बाद भारत ने अपने राष्ट्रगीत को उसकी पूरी गरिमा में पुनः पाया। यह केवल एक सांस्कृतिक सुधार नहीं था, यह एक सभ्यता की आत्मा की पुनर्स्थापना थी।

मोदी सरकार ने न केवल पूरा गीत पुनर्स्थापित किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भारत का राष्ट्रवाद अब माफी मांगने वाला राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि गौरव से भरा हुआ आत्मविश्वासी राष्ट्रवाद है। इसी को प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता कहा। मतलब भारत अब अपनी ही परंपराओं, प्रतीकों और विश्वासों को वैश्विक मंच पर गर्व से प्रस्तुत करेगा।

इस आयोजन में जब पूरा देश एक साथ वंदे मातरम् गा रहा था, चाहे वह दिल्ली का स्टेडियम हो, या गांव की पंचायत, तब यह केवल एक गीत का पुनरुद्धार नहीं था, यह भारत माता की पुनः प्रतिष्ठा थी। अब वह भारत लौट आया है जो बंकिमचंद्र के समय अपमान सहता था, परंतु आज उसी स्वाभिमान से सिर उठाकर कहता है मां, तुझे प्रणाम।

वंदे मातरम् का सांस्कृतिक दर्शन

वंदे मातरम् केवल राष्ट्रगीत नहीं, बल्कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। यह भक्ति और शक्ति दोनों का संगम है। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने इसकी पहली धुन रची और अरविंद घोष ने इसे आध्यात्मिक दृष्टि से परिभाषित किया यह गीत उस शक्ति का प्रतीक है जो मातृभूमि को ईश्वरीय रूप देती है।

गीत में वर्णित “सिंधु, हिमालय, वन, बाग, खेत”, ये केवल भूगोल नहीं हैं, ये भारत के जीवित प्रतीक हैं। यह गीत न तो किसी धर्म का है, न किसी भाषा का, यह उस भारत का है जो एकात्म है। इसने बंगाल से लेकर पंजाब, महाराष्ट्र से लेकर असम तक सबको एक सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों ने इसे देशद्रोही गीत घोषित किया, परंतु भारतीयों ने इसे देशभक्ति का शास्त्र मानकर गाया।

आज वही गीत मोदी युग में फिर उसी जोश से गूंज रहा है, क्योंकि यह गीत केवल इतिहास नहीं, भारत का पुनर्जागरण है।

अर्थपूर्ण संयोग: अक्षय नवमी से अमृत काल तक

यह भी अत्यंत प्रतीकात्मक है कि वंदे मातरम् की रचना अक्षय नवमी के दिन हुई थी, वह तिथि जो अनंत शुभता और अक्षय पुण्य का प्रतीक मानी जाती है। और अब, अमृत काल में जब भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, उसी दिन इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई।

यह मानो इतिहास का चक्र पूरा हो गया। एक ओर 1875 का अपमान, दूसरी ओर 2025 का आत्मगौरव।

बंकिमचंद्र की वेदना अब राष्ट्रीय विजय में रूपांतरित हो चुकी है। जिस गीत को कभी विभाजन के डर से सीमित कर दिया गया था, वही अब नए भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका है।

वंदे मातरम्: भारत की शाश्वत धड़कन

आज जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश वंदे मातरम् गा रहा है, तब यह सिर्फ़ एक उत्सव नहीं, यह भारत का पुनः आत्म-साक्षात्कार है। यह वही ध्वनि है जिसने कभी क्रांतिकारियों को मृत्यु से निडर किया था, और आज वही ध्वनि युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित कर रही है। यह गीत अतीत की याद नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन है।

150 वर्षों के बाद भी वंदे मातरम् उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह किसी सरकार का नहीं, एक सभ्यता का गीत है। यह भारत की आत्मा है, जो कहती है कि मां, तू ही जीवन है, तू ही राष्ट्र है, तू ही हमारी पूजा और तू ही हमारी शक्ति।

आज जब देश एक स्वर में गा रहा था वंदे मातरम्! तो वह स्वर केवल आकाश में नहीं, हर भारतीय हृदय में गूंज रहा था, मानो भारत ने अपने ही अस्तित्व से कहा हो मैं जीवित हूं, और अब कभी झुकूंगा नहीं।