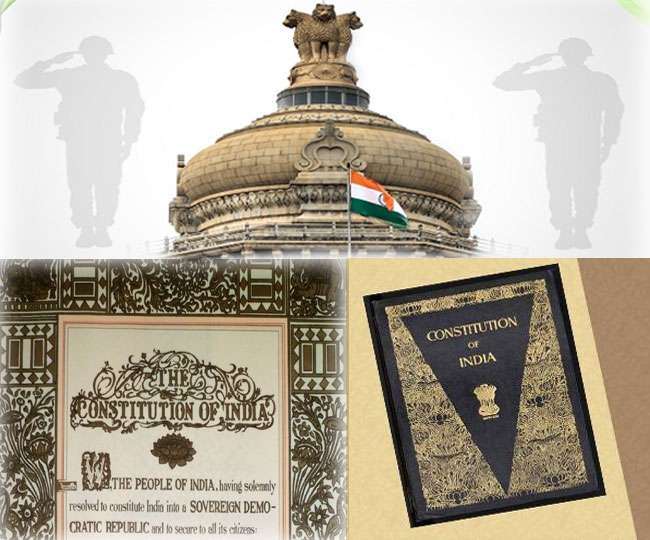

भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह मात्र एक स्मृति–दिवस नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण का उत्सव है जब 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया। इस दिन का उद्देश्य केवल संविधान का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि उसकी मूल भावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा राष्ट्र–निर्माण में संविधान की भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है। संविधान दिवस हमें उस अद्वितीय दस्तावेज़ की याद दिलाता है जो भारत जैसे सभ्यतागत राष्ट्र को एक आधुनिक, लोकतांत्रिकऔरसमावेशीरूपप्रदानकरताहै।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था—“संविधान केवल एक दस्तावेज़ नहीं, यह एक जीवन्त यंत्र है।” यह वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है कि संविधान स्थिर ग्रंथ नहीं, बल्कि सतत प्रगतिशील राष्ट्रीय चेतना है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा – “संविधान सभा ने बड़े परिश्रम और धैर्य से जो दस्तावेज बनाया है, वह केवल शासन का ढाँचा नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है।”

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का कहना था कि “संविधान हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र केवल सरकार की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन–पद्धति है।” भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर के दिन को ‘संविधान दिवस‘ के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। संविधान की मूल प्रति बिहार के मधुबनी जिले के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखी थी। संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में है, जिसका हिन्दी में भी अनुवाद किया गया। प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया। उन्होने शर्त रखी थी कि, ‘मैं संविधान लिखने का एक पैसा भी नहीं लूँगा। मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इसके हर पेज पर मैं अपना नाम और आखिरी पृष्ठ पर अपने दादा का नाम लिखूंगा।’

संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य

(1) संविधान की मूल भावना के प्रति जागरूकता

सर्वप्रथम संविधान को इस मूल भावना से समझना आवश्यक है कि यह भारतीय मूल्य व्यवस्था का ही प्रतिविम्ब है। सामान्य दृष्टि से अक्सर यह कहा जाता है कि भारत के संविधान में सारे प्रावधान बाहर से लिए गए हैं, परंतु गहनता से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान के प्रावधान सनातन व्यवस्था के आचार – विचार ही हैं जो परिमार्जित होते हुये आज संविधान में परिलक्षित हुए हैं। संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द—“WE, THE PEOPLE OF INDIA”, संविधान की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस राष्ट्र की शक्ति जनता के हाथ में है, और हर नागरिक संविधान का संरक्षक है। भारतीय रामराज्य व्यवस्था में प्रजा ही समस्त व्यवस्था के केंद्र में रही है। उसका इतना प्रभाव रहा है कि राजा उसके मन्तव्य को मानने हेतु बाध्य रहा है। भारतीय संविधान की मूल भावनाएँ न्याय (समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में), स्वतंत्रता, समानता, बंधुता हैं। ये मूल्य किसी पश्चिमी दर्शन के आयातित सिद्धांत नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अभिन्न तत्व हैं। उपनिषदों का वाक्य— “सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः” संविधान के न्याय और समानता के सिद्धांत का आध्यात्मिक–दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है।

(2) मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता

भारतीय ज्ञान परंपरा में अधिकारों की अवधारणा पश्चिमी अर्थों में केवल “राइट्स” की मांग नहीं है, बल्कि धर्म–आधारित संतुलन पर टिकी व्यवस्था है जहाँ अधिकारों को कर्तव्य का स्वाभाविक फल माना गया है। यहाँ व्यक्ति, समाज और प्रकृति—इन तीनों के हितों का समन्वय ही अधिकारों की नींव है। जीवन और अस्तित्व के अधिकार का आधार ऋग्वेद का उद्घोष “सर्वे भवन्तु सुखिनः” है, जो प्रत्येक जीव के जीवन और कल्याण को सर्वोच्च मूल्य मानता है।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)

उपनिषदों की उस भावना से उपजता है जहाँ मन, बुद्धि और कर्म की मुक्ति को सच्ची स्वतंत्रता कहा गया है, जबकि गीता का “स्वधर्मे निधनं श्रेयः” व्यक्ति को अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुरूप कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)

ये वैदिक सिद्धांत “एको ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति” पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि सभी में एक ही दिव्य तत्व है—इसलिए सबकी गरिमा स्वाभाविक रूप से समान है।

संपत्ति और श्रम के अधिकार (अनुच्छेद 23–24)

इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रों में मिलता है, जहाँ “यथाशक्ति, यथाफल” के सिद्धांत के अनुसार श्रम करने वाले को फल प्राप्त होना चाहिए।

सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

गुरुकुल व्यवस्था में “विद्या सर्वस्य भावति” की भावना से जुड़ा है, जिसमें शिक्षा को योग्यता आधारित सार्वभौमिक अधिकार माना गया।

धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25–28)

इस अचुच्छेद की जड़ें “एकोऽहम् बहुस्याम” के महावाक्य में मिलती हैं, जो विविध मार्गों के सह–अस्तित्व और आध्यात्मिक बहुलता का समर्थन करता है।

न्याय के अधिकार (संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32))

इसका आधार भारतीय परंपरा में धर्म और करुणा का संयोजन है, जैसा मनुस्मृति में कहा गया: “न्यायो हि धर्मस्य मूलम्”—न्याय ही धर्म का मूल है। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, बल्कि संतुलित, जिम्मेदार और धर्मानुकूल जीवन का आधार हैं।

(3) मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

संविधान दिवस का एक प्रमुख उद्देश्य यह याद दिलाना है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी अनिवार्य हैं। भारतीय परंपरा सदैव कहती है – “कर्तव्य ही अधिकार का स्रोत है।” यह विचार भगवद्गीता में भी स्पष्ट होती है – “अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्तव्य पालन श्रेष्ठ है।” (गीता 3.19)

संविधान का अनुच्छेद 51(A) के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसके माध्यम से नागरिकों की राष्ट्र–निर्माण में सक्रिय भागीदारी और नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर, शिक्षा का दायित्व, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण की रक्षा, भाईचारा और समरसता इत्यादि मौलिक कर्तव्य माने गए हैं। ये कर्तव्य भारतीय संस्कृति के “ऋण–त्रयी” (देव, ऋषि, पितृ ऋण) जैसी परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति हैं जहां पर राष्ट्र को एक जीवंत स्वरूप मानते हुये इसके सम्मान और प्रगति की सामूहिक दृष्टि दिखलायी गयी है।

इस प्रकार भारतीय संविधान किसी पश्चिमी प्रत्यारोपण का परिणाम नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा का ही एक प्रगतिशील प्रकट रूप है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं – वेदों में “सभा” और “समिति” जैसे जनमत आधारित संस्थानों का उल्लेख मिलता है, तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणों और संघों का वर्णन स्पष्ट रूप से सामूहिक शासन की परंपरा को दर्शाता है।

इसी सत्य को डॉ. आंबेडकर ने रेखांकित किया था – “भारत में लोकतंत्र कोई आयातित विचार नहीं, यह हमारी प्राचीन परंपरा का अभिन्न अंग है।” न्याय का भारतीय दर्शन भी यही पुष्टि करता है – मनुस्मृति का वाक्य “न्यायो हि धर्मस्य मूलम्” दर्शाता है कि न्याय ही धर्म और सामाजिक व्यवस्था की नींव है, और यही विचार आज हमारे संविधान की न्याय–व्यवस्था का आधार बना।

समानता का वैदिक आधार भी अत्यंत गहरा है। ऋग्वेद का संदेश “अयम् निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्” और “वसुधैव कुटुम्बकम्” मानवता की एकता और बंधुत्व की भावना को स्थापित करता है, वही भावना संविधान के समानता और बंधुता के प्रावधानों में परिलक्षित होती है।

भारतीय परंपरा में “धर्म” का अर्थ मज़हब नहीं, बल्कि कर्तव्य, करुणा, न्याय और समरसता है – इसी व्यापक अर्थ पर संविधान का पंथनिरपेक्षता सिद्धांत आधारित है। जस्टिस कृष्ण अय्यर के शब्दों में -“भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म–विरोध नहीं, बल्कि सभी के प्रति समभाव है।” इसलिए यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान आधुनिक भारत का विधिक ढाँचा ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा का एक प्रगतिशील प्रकटन है, जिसने प्राचीन आदर्शों को आधुनिक मूल्यों के साथ संयोजित करके एक जीवंत और न्यायपूर्ण राष्ट्र–व्यवस्था का निर्माण किया है।

संविधान दिवस का एक गहरा उद्देश्य यह भी है कि हम समझें कि भारतीय संविधान एक आधुनिक दस्तावेज़ होते हुए भी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से प्रेरित है। संविधान दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्र–जीवन का संकल्प दिवस है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत का संविधान भारतीय ज्ञान परंपरा की नैतिकता, आधुनिक विश्व के सिद्धांतों और लोकतांत्रिक आदर्शों—तीनों का संगम है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अधिकारों के प्रति सजग हों, कर्तव्यों के प्रति समर्पित हों, और “एक राष्ट्र” के रूप में आगे बढ़ने के लिए संविधान की मूल भावना को अपने आचरण में उतारें।

(डा. आलोक कुमार द्विवेदी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शनशास्ञ में पीएचडी हैं। वर्तमान में वह KSAS, लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। यह संस्थान अमेरिका स्थित INADS, USA का भारत स्थित शोध केंद्र है। डा. आलोक की रुचि दर्शन, संस्कृति, समाज और राजनीति के विषयों में हैं।)